22 декабря 1790 года русскими войсками под руководством Александра Васильевича Суворова штурмом взята самая мощная турецкая крепость Измаил, что позволило России окончательно победить в русско-турецкой войне 1787–1791 годов.

памятные даты

Сообщений 31 страница 45 из 45

Поделиться322024-02-20 21:11:21

20 февраля – день памяти старца

архимандрита Кирилла (Павлова)!

Духовника Троице-Сергиевой Лавры

и защитника Сталинграда!

Упокой, Господи,

в Вечной Славе Твоей

душу приснопоминаемого раба Твоего

архимандрита Кирилла и прости ему

вся согрешения вольная и невольная!

и даруй ему Царствие Небесное!

Поделиться332024-03-08 11:20:27

7 марта 1917 года Временное правительство приняло постановление об аресте «отрекшегося императора Николая II с супругой».

8 марта генерал Михаил Алексеев сообщил царю, что он «может считать себя как бы арестованным».

9 марта Николай прибыл в Царское Село, где его фактически заключили под домашний арест вместе с семьей.

...

Позорный день России: 8 марта 1917 года предателями были арестованы свв. мученики Государь, Государыня и их Августейшие дети!

7 Марта 1917 года (по старому стилю) Синод, поддержав революцию, официально стал молиться за «благоверное» Временное правительство, а не за Царскую Власть.

В тот же день «благоверное» Временное правительство приказало арестовать Николая II и Александру Федоровну.

Исполнение приказа было осуществлено именно 8 марта.

Поделиться342024-03-08 18:52:30

Надо ещё заметить, что 8 марта по новому стилю - это 23 февраля по старому. А 23 февраля в Петербурге произошла демонстрация феминисток, которая закончилась тем бунтом...

Поделиться352024-04-18 14:35:15

18 апреля 1993 года

— в этот день произошло убийство троих монахов Русской православной церкви — иеромонаха Василия (Рослякова) и иноков Ферапонта (Пушкарёва) и Трофима (Татарникова), совершённое в монастыре Оптина пустынь в пасхальную ночь на 18 апреля 1993 года

Житие мучеников : Оптина Пустынь

...Радостный пасхальный звон неожиданно перешел в набат. Это старший звонарь Трофим, пронзенный ритуальным ножом, «восстав из мертвых», подтянулся на веревках и ударил в набат, раскачивая колокола уже мертвым телом. Мгновением раньше молча упал инок Ферапонт, получив страшный удар в спину.

Отец Василий спешил на Литургию в Скит, когда убийца нанес ему смертельную рану, перерезав все внутренние органы. Неожиданная свидетельница-девочка своим чистым взором увидела, что от упавшего иеромонаха в сторону забора метнулась тень черного страшного зверя... В дневнике о. Василия нашли запись из письма сщмч. Игнатия Богоносца: «Молю вас да не безвременною любовию меня удержите, оставите мя снедь быти зверем, имиже Богу достигнута возмогу»...

Но время ранней Литургии в день Светлого Христова Воскресения 18 апреля 1993 г . в скитский храм даже не вбежал, а как бы вполз послушник Е., оглушив всех страшной вестью: «Братиков убили!» Вскоре вся православная Россия узнала: после ночной Пасхальной службы рука сатаниста 60-сантиметровым ножом с гравировкой «666» прервала жизнь трех Оптинских насельников: иеромонаха Василия (Рослякова), инока Трофима (Татарникова) и инока Ферапонта (Пушкарева). Казалось, они ничем не отличались от других братий монастыря. Однако внутренняя жизнь тех, кто уходит из мира и посвящает себя только Единому Владыке и Господу нашему Иисусу Христу, – тайна, неведомая даже близким. И потому не случайно именно их Господь избрал сподобиться мученического венца – «самого большого счастья в этой земной жизни» (свт. Иоанн Златоуст).

Какими же они были? Молчаливый молитвенник инок Ферапонт. Всех любящий, безотказный, мастер на все руки инок Трофим, которого знавшие его называли ласково Трофимушка. Сосредоточенный, самоуглубленный иеромонах Василий.

Разными путями пришли они к Богу, но у каждого был миг, когда душа вдруг познала Истину, о чем будущий инок Трофим, переполненный радостью откровения, однажды воскликнул: «Нашел!»

Неприметный сибиряк Владимир Пушкарев был облачен подрясник и стал иноком Ферапонтом в день памяти сорока Севастийских мучеников, когда отец Василий говорил на проповеди: «Кровь мучеников и поныне льется за наши грехи. Бесы не могут видеть крови мучеников, ибо она сияет ярче солнца звезд, попаляя их. Сейчас мученики нам помогают, а на Страшном Суде будут нас обличать, ибо до скончания века действу закон крови: даждь кровь и приими Дух»...

У инока Ферапонта была такая жажда молитвы, что ее не насыщали даже долгие монастырские службы. Одна монахиня рассказала, как она, когда была паломницей, увидела однажды стоящего на коленях, под мокрым снегом о. Ферапонта. Через полчаса, выглянув в окно, она застала ту же картину, отметив, что инок мерно перебирает четки. Невероятно, но и через два часа она вновь увидела его, павшего молитвенно ниц, уже припорошенного снегом.

В последние дни Великого Поста, перед смертью, этот молчальник вообще не ложился спать. Молился ночами. Тайну своей напряженной молитвенной жизни он унес с собой в вечность, но мы запомнили его слова: «Да, наши грехи можно только кровью смыть».

«Трофим был духовный Илья Муромец и так по-богатырски щедро изливал на всех свою любовь, что каждый считал его своим другом», – вспоминал об иноке Трофиме один трудник. «Он каждому был брат, помощник, родня», – отзывался о нем игумен Владимир. «Трофим был истинный монах – тайный, внутренний, а внешней набожности и фарисейства в нем и тени не было… Он любил Бога и всех людей!.. Плохих для него на земле не было», – говорил другой паломник.

И никто при его жизни не знал, что он был тайный аскет, но аскет радостный и являющий своей жизнью то торжество духа над плотью, когда, по словам св. прав. Иоанна Кронштадтского, «душа носит тело свое».

Отец Василий, в миру Игорь Росляков, до Оптиной был известным спортсменом-ватерполистом. Господь наделил его многими талантами. Сохранившиеся дневники, стихи выдают в нем человека удивительно способного к слову. Его последний дневник оборвался на записи: «Духом Святым мы познаем Бога. Это новый, неведомый нам орган, данный нам Господом для познания Его любви и Его благости... Это как если бы тебе дали крылья и ска зали: а теперь можешь летать по вселенной. Дух Святый – это крылья души». Неужели так можно писать, не познав?

«Его жизнь была столь стремительным восхождением к Богу – вспоминает иконописец П., – что в душе жил холодок: а вдруг сорвется на крутизне?». Узнав об убийстве о. Василия этот иконописец потрясении воскликнул: «Отец, ты дошел. Ты победил, отец!»

Трое Оптинцев победили...

Поделиться362024-04-19 19:15:42

19 апреля (8 числа по старому стилю) 1783 года императрица Екатерина II подписала документ, который ещё 241 год назад ответил на вопрос: «Чей Крым?» — манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую».

С середины XV века полуостров входил в состав Крымского ханства, являвшегося вассалом Османской империи. По окончании Русско-турецкой войны 1768–1774 годов положение дел изменилось: ханство обрело независимость от Турции, но та продолжала попытки влиять на внутреннюю жизнь полуострова. Эту нестабильность, вместе с необходимостью укрепить мощь империи на Чёрном море, прекрасно видели и государыня, и светлейший князь Григорий Потёмкин. В 1782 году он написал Екатерине:

«Крым положением своим разрывает наши границы… Вы обязаны возвысить славу России... Приобретение Крыма ни усилить, ни обогатить Вас не может, а только покой доставит… С Крымом достанется господство в Черное море».

Манифест, который подписала императрица, стал документальным подтверждением ликвидации Крымского ханства и присоединения полуострова к Российской империи. Меньше, чем через месяц, 13 мая того же года, был основан Черноморский флот. А 14 июня стало днём, когда появился город, достойный поклонения — Севастополь.

Поделиться372025-03-15 22:47:05

Андрей Печерский: «Державная икона шествует по земле»

– Андрей Николаевич, как вам в переломном 1992 году удалось от работы

в главной партийной газете «Правда» перейти к изданию

первой в стране монархической православной народной газеты «Русь Державная»?

– 17 декабря 2015 г. исполнилось 25 лет с тех пор, как со мной случилось чудо.

Я работал тогда в одном из международных отделов газеты «Правда».

Моя дорога домой и на работу пролегала мимо храма Всех святых на Соколе, время от времени я заходил в него.

Однажды я обратил внимание на объявление о том, что завтра празднование дня

святого апостола Андрея Первозванного и спросил у старушек, относится ли как-то ко мне апостол Андрей?

Они ответили, что это день моего святого, моих именин и посоветовали поисповедаться, причаститься.

Так я и поступил на следующий день. И, стоя на службе, поглядывал на часы,

потому что рабочий день в редакции уже начался.

Действительно на работе меня вызвали к высшему руководству, но вместо нареканий я услышал:

«Мы тут подумали и решили назначить тебя заместителем ответственного секретаря».

Я в то время занимал должность спецкора, а здесь перескочил на 7 – 8 ступенек вверх.

С тех пор я имел уже непосредственное отношение к созданию газеты, по крайней мере её международной части.

В 1992 г. по совету одного своего знакомого я встретился с архимандритом Кириллом (Павловым).

К стыду своему я не знал, кто это, какую духовную высоту этот человек представляет,

и что его молитвами спасается Россия.

Когда я приехал в Лавру, охранник на мои слова о том, что мне назначена встреча, ответил что-то невразумительное.

Я расстроился, что потерял столько времени, и зашёл в храм.

И тут будто звонок в сердце прозвучал, я понял, что надо ещё раз подойти к проходной монастыря.

Охранник стоял весь в поту и говорил, задыхаясь:

«Где же вы ходите?! Отец Кирилл вас уже 20 минут дожидается!».

Я увидел стройного высокого седовласого монаха в подряснике с кожаным ремнём.

Он повёл меня даже не в приёмную, где обычно принимал посетителей, а к себе в келью.

Удивительное дело – все сомнения, противоречия, которые во мне были, вмиг исчезли.

Батюшка сказал: «Ты все эти метания отложи. Сейчас надо Церковь нашу защищать и Россию спасать».

Пришёл 1991 год. События в стране отразились и на судьбах сотрудников газеты «Правда»,

кто-то рвал партбилет, уходили, убегали из редакции, кто-то сразу побежал служить новым управителям страны...

Газету тогда несколько раз закрывали, и наш главный редактор Геннадий Селезнёв предложил:

«Давайте, чтоб нас не забывали, готовить специальные выпуски».

В 1992 г. спецвыпуском газеты «Правда» стотысячным тиражом вышел номер,

называвшийся «Храм Христа Спасителя».

По сути дела выпуск был предтечей будущей газеты «Русь Державная».

Темой восстановления храма тогда занимался и Союз писателей,

действовал комитет по воссозданию храма Христа Спасителя.

На месте святыни работал ещё бассейн «Москва», когда скульптор Владимир Мокроусов

на свои средства соорудил часовенку и там по воскресеньям

и средам читали Акафист Божией Матери «Державная».

Оформление газеты делал православный художник Борис Журавский, который сейчас служит священником во Владимирской епархии. В работу газеты сразу же включился Союз писателей России, Вячеслав Клыков со своими программами и своим видением будущего России, воссозданием монархии. Тогда же в Колонном зале Дома союзов прошёл монархический съезд, о чём сегодня мало кто вспоминает. На съезде выступали известные общественные деятели, которые говорили о будущем нашей страны. Часто вспоминаю слова Вячеслава Клыкова, обращённые ко мне: «Андрей, ведь в нашей стране монархию никто не отменял». Мы тогда опубликовали статью моего друга Эдуарда Володина на эту тему. Неоднократно выступали на наших страницах Валерий Ганичев, Юрий Лощиц, Кавад Раш, Николай Коняев и многие другие писатели и учёные.

Часто получалось, что мы планировали в газете одно, а выходило совсем другое. В конце 1993 г. я беседовал с архимандритом Петром (Пиголем) на Афонском подворье и выразил ему это своё недоумение. Он ответил: «Не удивляйся, ты вообще здесь ни при чём, просто оказался в нужную минуту рядом с делом, которое тебе поручено. Просто пришло на Руси время “Руси Державной”».

Тогда в «Советской России» была опубликована статья

митрополита Санкт-Петербургского Иоанна (Снычева) «Державное строительство».

Все люди патриотического крыла, зачитывались ею...

– Какими вам запомнились те дни противостояния, которое закончилось расстрелом Белого дома?

– В октябрьском номере газеты за 2015 г. мы поместили фоторепортаж Владислава Парадни,

сделанный им в 1993 г. на панихиде по жертвам кровавых событий тех дней.

Люди, казалось бы, ещё советские, стоят с иконами в руках, и с иконой Царственных мучеников.

Мы отразили в этом фоторепортаже прежде всего молитву Патриарха в Богоявленском соборе,

когда по его просьбе впервые в советской истории разрешили привезти в храм

икону Владимирской Божией Матери, хранящуюся в Третьяковской галерее.

Её везли, чтобы совершить молебен об умиротворении Отечества.

Я помню, как пронесли икону в трёх метрах от меня.

Если бы не было этого молебна Святейшего Патриарха и не было переговоров с противоборствующими сторонами,

которые возглавлял митрополит Кирилл, нынешний Патриарх,

то была бы развязана гражданская война, это несомненно.

Богоявленский собор был переполнен во время молебна,

люди тогда получали первый номер нашей газеты «Русь Державная».

Мне передали, что над входом в один из подъездов Белого дома была наклеена

первая страница газеты с иконой «Державная».

…Когда Ельцин в очередной раз закрыл газету «Правда», мы сидели, беседовали в компании,

невольно возникали вопросы: «А ты на чьей стороне? А ты на чьей?»

И я помню один ответ нашего легендарного очеркиста Володи Черткова, он сказал: «Я на своей стороне».

Вот и я на своей стороне. Много было хорошего и в прошлой жизни страны, и сейчас есть.

Я остаюсь на своей стороне – там, где моё сердце, к чему меня моя вера призывает.

А большинство это будет или меньшинство, меня это мало интересует.

– Почему газета называется «православная народная»?

– Сейчас читатели пишут в редакцию на электронную почту, а было время, когда нас заваливали письмами.

В основном они носили восторженный характер, видимо, мы со своей темой попали в самую точку.

Простые люди говорили на духовные темы, о своей любви к Отечеству.

И этим словам нельзя не верить, потому что они произнесены не с высоких трибун,

а из самого народного сердца. Мы всегда публиковали выступления Патриарха,

которые имеют и духовное, и историческое значение, и важно, что люди откликаются на то,

о чём говорит наш Патриарх, наш президент. На этом и должно строиться взаимодействие любого СМИ и народа.

Помню письмо одной женщины из Красноярского края, к которому была приложена

тысяча рублей (для Красноярска – это немалые деньги)

. Я запомнил строки: «Получила газету “Русь Державная” и хочется жить».

После таких слов хочется работать, не покладая рук.

Было время, когда у нас были спецкоры во многих регионах, они писали о народной жизни,

сейчас мы не можем себе этого позволить, поскольку газета издаётся исключительно на редкие скромные пожертвования.

Но в регионах есть писатели, которые присылают нам свои материалы,

простые люди пишут письма, которые мы часто публикуем.

С начала нашего издания мы всегда отправляли газету в тюрьмы.

Это теперь там появились храмы, а с начала выхода газеты заключённые

вырезали образ Державной иконы с первой страницы газеты и молились на него.

Однажды пришло свидетельство одного священника о том, что этот газетный образ мироточит.

Однажды в Екатеринбурге на встрече один писатель рассказывал,

как к нему в гости приехал дед из глухой деревни.

Посмотрел-посмотрел он телевизор и спросил:

«Скажи, а у нас в стране что, уже перестали хлеб сеять?».

Такое чувство, что у нас только падают самолёты, разбиваются автобусы,

совершаются преступления и больше ничего не происходит.

Мы застали эпоху, когда писали только о перевыполнении планов.

Но это наверное лучше, чем стращать людей смертями. До чего мы так дойдём и кому это всё надо?

Мы же хлеб всё ещё сеем и промышленность хоть какая-то работает.

Не раз мы публиковали исследования по аграрным вопросам одного из специалистов

в этой области ныне покойного писателя Александра Арцибашева.

Редакция принимает участие во всех заседаниях Всемирного Русского Народного Собора

и на страницах газеты освещается его работа, начиная с самого первого номера.

Мы регулярно даём информацию о Крестных ходах по всей России.

А где, как не там собирается русский народ? И наши сотрудники постоянно участвуют в Крестных ходах:

в Великорецком, в Крестном ходе с Локотской иконой на Брянщине, в петербургском

– в честь святого князя Александра Невского…

Газета отмечает даты русской славы, великих сражений, побед, пишет не только о духовных пастырях, но и о наших воинах, писателях, космонавтах. В один только январский номер 2016 года вошли материалы о митрополите Иоанне (Снычеве), митрополите Питириме (Нечаеве), св. князе Александре Невском, Александре Суворове, Николае Рубцове.

За эти годы у нас опубликованы беседы с губернаторами разных областей России:

губернатором Владимирской области Светланой Орловой,

первым заместителем председателя Совета Федерации Александром Торшиным,

губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

Публиковались на наших страницах писатели Василий Белов и Валентин Распутин,

ныне публикуются Валерий Ганичев, Владимир Крупин, Анатолий Парпара.

– Насколько, на ваш взгляд, изменилось ли состояние российского общества

по сравнению с тем, что было в 1990-е годы?

– Я вспоминаю беседу с наместником Черниговского скита игуменом Феофилактом (Моисеевым).

Он спросил у меня: «Кому будет тяжелее на Страшном Суде – атеистам прошлых лет или нынешних»?

И ответил сам: «Атеистам прошлых лет будет легче оправдаться: религия преследовалась,

Евангелие не купишь, разве что знакомый дипломат в чемодане привезёт.

А как нынешнему неверующему человеку оправдываться?

Храмы открыты, православная литература издаётся, фестивали православного кино проходят».

Когда я последний раз был на Афоне и разговаривал со старцем Гавриилом,

то спросил его, чем мы можем помочь неверующим людям.

Он ответил: «Ни ты, ни я помочь им не можем.

Мы можем помочь только своим примером: ходить в храм, причащаться жить по заповедям,

не обижать людей и вести себя достойно, быть принципиальными.

Тогда это повлияет на тех, кто рядом с нами». Только подавая пример другим, мы можем что-то сдвинуть,

в том числе и издавая православную газету.

– Сегодня становится очевидным, что православная монархия удерживала нашу страну и мир от катаклизмов.

С убийством последнего русского Государя беззащитным остался не только русский народ...

Но явилась икона Державной Божией Матери.

Сегодня, 15 марта – празднование в честь этой иконы…

– О Государе наша газета писала как о святом задолго до его канонизации.

2 марта 1917 г. Государь был лишён престола (это спорный вопрос, отрекался ли он от престола),

а в этот день, как известно, в селе Коломенском в храме Вознесения явилась икона Божией Матери «Державная».

Патриарх Тихон тогда составил Акафист этой иконе.

Когда наше государство было лишено Царя, его взяла под Свой Покров Царица Небесная.

И во всём можно увидеть Её покровительство.

Возьмите храм Державной иконы Божией Матери в Жуковском.

Он возник на пустом месте, а началось с того, что благословил это строительство старец Николай Гурьянов

и дал протоиерею Николаю Булгакову 130 рублей.

Державная икона шествует по земле.

В марте 2007 г., на 90-летие явления Державной иконы редакция газеты провела Крестный ход,

связавший Казанский храм в Коломенском, где находится чудотворный образ Державной,

и псковскую станцию Дно, где Император Николай II был лишён престола.

На празднование 60-летия Победы в Великой Отечественной войне

мы провели Крестный ход «Москва–Минск–Киев», в котором участвовала и Локотская икона Божией Матери.

В 2008 г. фонд «Андреевский флаг» провёл программу «Под звездой Богородицы» –

восемь Крестных ходов пересекли страну с севера на юг, с запада на восток,

во главе их была икона Державной Божией Матери.

Для этих Крестных ходов Патриарх Алексий II освятил восемь копий с иконы «Державной»,

все они замироточили при освящении.

На месте стоянки поезда на станции Дно мы установили 4-метровый Крест.

Тогда, во время молебна, замироточили две Державные иконы,

а из глаз Императора на иконе ручейками полились слёзы...

В Крестных ходах принимали участие не только паломники, но и военные, мэры городов,

губернаторы областей, через которые шёл Крестный ход.

Программа «Под звездой Богородицы» завершилась объединением всех Крестных ходов в Коломенском,

и далее все участники прошли огромным Крестным ходом в храм Христа Спасителя.

То, что икона «Державная», стоящая в нашей редакции, мироточит в самые решающие для страны моменты,

например, в день преставления Патриарха Алексия II, тоже много значит для верующего сердца.

Я уверен, что идея монархии имеет большое будущее,

потому что всё больше православных людей начинает осознавать,

каким является наиболее совершенное государственное устроение в России.

Мы проводили Круглый стол с депутатами Государственной Думы о внесении изменений в Конституцию,

чтобы была внесена православная составляющая в основной закон государства.

Но на это нужна Божья воля, а ещё должна быть политическая воля.

– Какие мысли приходят в преддверии столетия революции 1917 года

и в преддверии столетия явления иконы Державной Божией Матери?

– Эта икона находилась в Кремле, в Вознесенском монастыре.

И на открытии прошедшей в ноябре 2015 г. выставки «Православная Русь»

в Манеже возле Державной иконы стояли Патриарх и Президент.

А икона в те дни оказалась в нескольких десятках метров

от своего исторического места в Кремле, где она должна быть.

И, я уверен, она туда обязательно вернётся.

В 1998 г. священник из подмосковного села Лужки рассказывал,

как над его храмом во время Великого поста было явление иконы Державной Божией Матери.

А потом выяснилось, что на этом месте в XV в. стоял храм,

который являлся подворьем Чудова монастыря в Кремле.

Прямая связь, надо только уметь приглядеться.

Идея монархии рано или поздно прорастёт в народе, и Русь засияет во всей своей державной полноте.

Конечно, прежде, чем возродить монархию, нужно возродить культурно-историческую общность нашего народа.

Один архиерей Русской православной церкви на одном из наших юбилеев сказал,

что «Русь Державная» – это не просто название газеты, но это будущее состояние нашей страны.

Президент на Валдайском форуме сказал, что мы не просто страна, мы – цивилизация.

А на XVIII Всемирном Русском Народном Соборе Патриарх Кирилл

вывел важнейшую формулу нашего дальнейшего бытия:

«Нам нужен великий синтез: вера – справедливость – солидарность – достоинство – державность».

P.S. В январе 2016 г. коллектив газеты «Русь Державная» награждён премией «Имперская культура»

им. Эдуарда Володина – за вклад в развитие национального самосознания.

В феврале 2016 г. газета получила орден святой Императрицы Всероссийской Александры Фёдоровны.

Беседу вела Ирина Ушакова

Столетие.Ру

Отредактировано Ярослава (2025-03-15 23:19:51)

Поделиться382025-04-26 14:33:25

ИВАН ФЕОДОСЬЕВИЧ, НЕПРИЗНАННЫЙ ПРОРОК ЧЕРНОБЫЛЯ

Из жизни семьи Жежерун

Ирина Крихели

«С трагедии на Чернобыльской АЭС прошло 35 лет.

В тот день на 4-ом энергоблоке произошел взрыв. Двое специалистов погибли на месте.

Тысячи человек, принявших участие в ликвидации, подверглись смертельной дозе радиации...

Повышенный радиационный фон фиксировался даже в Западной Грузии».

Netgazeti. 26. 04. 2021

Не скрою, я приступала к написанию этой статьи с внутренним трепетом.

Наверное, нет человека, который был бы равнодушен

к одной из самых серьезных техногенных катастроф в истории человечества.

У меня к Чернобылю тоже свой счёт: моя бабушка в 1986-м году заболела лимфосаркомой и умерла,

а мы с подругой попали под дождь, принесённый радиоактивным облаком.

У подруги так и нет детей, а мы своего сына прождали долгих 16 лет.

В прошлой статье я писала о главе семьи Жежерун, Феодосии Семеновиче.

А в этой статье речь пойдет о его среднем сыне, Иване.

Иван Феодосьевич Жежерун родился 22 июня (5 июля) 1915 года на Украине,

в селе Журавка Ольшанского уезда, в верующей семье.

Дети ходили в храм в честь Параскевы Пятницы, построенный их отцом, воспитывались в православной вере.

Иван Феодосьевич впоследствии вспоминал, как пели, благословляя дома еду,

как на Вербное воскресенье их, по традиции, вербочками шлепали, пока они вокруг храма бегали.

Нелегко пришлось их матери одной поднимать шестерых детей,

пока отец, воевавший в Первую мировую, был в плену у австрийцев.

Но прошло время, и отец вернулся. Пережили и коллективизацию.

Господь, как я писала, уберег семью от раскулачивания. Дети выросли.

В 1939-м году Иван окончил физико-математический факультет Днепропетровского университета.

Потом учился в аспирантуре Киевского университета, работал в Харьковском физико-техническом институте (ХФТИ).

Его научным руководителем был А.И. Лейпунский — ученик А.Ф. Иоффе

. Перед войной научная школа ХФТИ по физике атомного ядра была одной из ведущих в стране.

Лейптунский привил своему ученику любовь к ядерной физике, а также к альпинизму.

И вместе с двумя профессорами они даже покорили Эльбрус.

Несмотря на бронь, с началом войны Иван Феодосьевич добровольно ушел на фронт

в недавно полученном на военной кафедре звании младшего лейтенанта.

Командовал радиовзводом. Участвовал в обороне Сталинграда, освобождении Варшавы, взятии Берлина.

Был награждён орденом Красной Звезды, дважды — орденом Отечественной войны II степени,

медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За освобождение Варшавы», медалью «За взятие Берлина» и другими.

И даже на войне он не оставлял занятий физикой. В Берлине на свои средства

приобрел комплект научных физических журналов, чтобы быть в курсе последних достижений.

После демобилизации стал работать в Москве, у И.В. Курчатова.

Иван Феодосьевич был одним из участников строительства и пуска первого в Советском Союзе атомного реактора

Иван Феодосьевич был одним из участников строительства и пуска

первого в Советском Союзе атомного реактора и единственным из участников пуска,

проработавшим в Курчатовском институте до самой своей смерти — 51 год.

Был лауреатом Государственной премии, награждён орденом Трудового Красного Знамени,

медалью «За трудовое отличие» и другими.

Но каких бы высот Иван Феодосьевич ни достиг — хоть в покорении Эльбруса,

хоть высот научных, хоть во взятии Берлина, — он оставался преданным сыном Божиим,

служащим, прежде всего, Христу.

Вместе с ним в ядерном проекте участвовал Николай Матвеевич Конопаткин, тоже фронтовик.

Он был верующим, не скрывал своей веры, и его за это отправили в психушку.

Когда Иван Феодосьевич узнал об этом, он стал ходатайствовать за соратника

и вытащил его оттуда, хотя сильно рисковал сам.

Когда Иван Феодосьевич скончался, на отпевание пришел Николай Матвеевич и,

столкнувшись в дверях с батюшкой, спросил: «Где здесь отпевают святого человека?»

После смерти И.В. Курчатова руководителем Института стал А.П. Александров,

который имел совсем иную специализацию и в реакторах разбирался плохо.

Но, несмотря на это, он решил создать замкнутую «элитную структуру»

под своим непосредственным руководством, которая бы занималась этой проблемой.

Ивану Феодосьевичу было предложено войти в эту структуру,

но в то время он занимался серьезной работой, утвержденной Министерством на ближайшие 5 лет.

Он предложил свое посильное сотрудничество без административного перехода,

на что ему резко заявили: или здесь — или там...

Когда «элитная структура» своими силами «сваяла» свой первый промышленный реактор,

волею Божию именно Иван Феодосьевич стал оппонентом по этим вопросам.

Он выехал в Ленинград, где был смонтирован и готовился к пуску этот реактор.

Изучив всю документацию, он вынес вердикт: реактор пускать нельзя! Он взрывоопасен!

Но его все-таки запустили.

Отрапортовали на самый верх, были получены награды, премии, звания.

Было решено реактор тиражировать и строить по всей стране.

Тогда Иван Феодосьевич, пользуясь возможностью работы с секретными материалами в архиве,

начал всерьез изучать все, связанное с проектированием первого промышленного реактора.

И выяснил, что два сотрудника, защитившие на этих работах диссертации,

из которых были взяты многие расчеты, не сумев получить необходимых данных, эти расчеты просто подогнали.

Иван Феодосьевич начал бить тревогу, писал докладные Александрову, в Министерство и в ЦК.

На что ему было указано, что он сам устранился от этих работ,

а теперь из зависти пытается очернить создателей реактора и руководство Института.

Но Иван Феодосьевич не сдавался.

Он был настоящим учёным, для которого научная добросовестность и служение истине были превыше всего.

Он стал обдумывать, как поправить положение,

в результате разработал программу по модернизации реактора,

выполнение которой привело бы к тому, что он обрёл бы достаточную устойчивость,

то есть перестал быть взрывоопасным. Александров программу отверг.

Тогда ученый обратился в Министерство.

Министр Ефим Петрович Славский лично утвердил программу,

поручив ее выполнение И.Ф. Жежерун и его подразделению.

Было дано указание руководству Института всемерно содействовать выполнению этой программы.

Но ее выполнение тогда сделали практически невозможным:

у него забирали людей, не давали «реакторное время», не выделяли необходимое оборудование,

несколько раз даже увольняли по самым смехотворным поводам, но суд неизменно его восстанавливал.

Ненависть к ученому дошла до того, что во всех официальных публикациях

и передачах имена Ивана Феодосьевича и тех участников, кто его поддерживал,

были исключены из списков участников строительства и пуска первого реактора, их пытались предать забвению.

На нем сбылось реченное Господом: «Блаженны изгнанные правды ради, яко тех есть Царствие Небесное» (Мф. 5, 10).

Но всему приходит конец. И расплата оказалось страшной.

Уже после взрыва на Чернобыльской АЭС в «Литературке» была напечатана статья

С. Ушакова о предупреждениях И.Ф. Жежерун,

и только тогда ему дали возможность заниматься этой проблемой.

В 1997-м году Иван Феодосьевич Жежерун скончался от рака.

Как пишет его дочь, И.И. Жежерун, «это была ещё одна ‟заслуженная награда”

за 50-летний труд по созданию ядерного щита России».

В последний год своей жизни он писал книгу, основанную на архивных материалах,

которую назвал: «Как мы пришли к Чернобылю».

Когда он узнал, что жить ему осталось максимум две-три недели,

то проявил абсолютное смирение перед волей Божьей.

Он сказал: «Я понял, что всё будет так, как Ему угодно».

И.Ф. Жежерун 9 мая 1990 г. Фото: http://www.biblioatom.ru/founders/zhezh … odosevich/

Единственное, что его беспокоило, это то, что он не успевал закончить книгу,

и даже смертельная болезнь не смогла заставить его прекратить работу.

Лежа в постели, он целыми днями работал и молился,

просил Бога дать ему возможность закончить труд всей жизни.

И Господь услышал его молитвы. Иван Феодосьевич прожил ещё почти 7 месяцев,

с удивительным мужеством терпя невыносимую боль.

Он работал, отказываясь от обезболивающих, так как голова его должна была быть ясной для работы.

Он работал, отказываясь от обезболивающих, так как голова его должна была быть ясной для работы

И вот, книга закончена! Ночью ему стало плохо.

Иван Феодосьевич был обессилен болезнью и голодом,

так как всю последнюю неделю он мог вкушать только малый кусочек просфоры и пить Крещенскую воду.

Рассказывает дочь ученого:

«Через неделю, за 10 дней до его дня рождения, вечером, я зашла к нему в комнату и поразилась.

Отец, человек, не боявшийся ничего, помнящий все ужасы послереволюционного времени,

прошедший всю войну, находился в страшном смятении.

Муж и сын поехали с Свято-Даниловский монастырь и привезли игумена Иоасафа.

Он исповедал, причастил и соборовал отца.

После этого отец сразу успокоился и был весь Там, в общении с невидимым для него миром.

Не более чем получаса спустя он отошёл ко Господу.

И после этого рядом с ним были такая тишина и спокойствие на душе,

что вспомнила слова сына, регента нашего храма:

‟Как будто Господь пришел и взял его душу Себе на ручки”.

Когда собирались обмывать, увидели, что вся постель была в непонятном пуху.

Поняли, что произошло, только тогда, когда увидели, что памперса на нем нет, и нигде рядом не было.

Сразу стали ясными слова отца, которые он произносил в этом смятенном состоянии

и смысл которых не сразу до меня дошел: ‟Они (бесы) мой памперс забрали”.

Не только ‟забрали”, издеваясь над слабым умирающим стариком, но и изодрали до состояния абсолютного пуха, стараясь повергнуть душу в состояние страха, чтоб завладеть ею. Страх — проявление маловерия, или даже — отвержение веры, и не дай Бог, чтобы смерть застала душу в подобном состоянии».

И.Ф. Жежерун в кругу семьи. Фото: http://www.biblioatom.ru/founders/zhezh … odosevich/

Но Господь, как всегда, оказался сильнее и послал Своему верному рабу достойную кончину.

Перед своей смертью Иван Феодосьевич просил дочь

рукопись в институт не отдавать (только копию), так как ещё были живы

некоторые «герои» этих событий, и очень многие были заинтересованы в том, чтоб рукопись исчезла.

К сожалению, книга «Как мы пришли к Чернобылю»,

дело жизни Ивана Феодосьевича Жежерун, так и не была издана.

Рукопись черновая, со множеством формул, без которых текст не связуется.

Те из соратников Ивана Феодосьевича, которые бы могли помочь, уже отошли ко Господу.

Нужен толковый физик-ядерщик, который бы отредактировал рукопись

и подготовил к изданию, нужны средства на ее издание.

Дочь ученого обращается за помощью в надежде на то,

что труд жизни ее отца не напрасен и рукопись наконец увидит свет.

Это нужно не только ей, это нужно всем нам.

Трагедия, подобная Чернобыльской, не должна повториться никогда!

Ирина Крихели

8 декабря 2021 г.

----------------

Комментарий под статьей автора ,Ирина Крихели :

Да,с неугодными расправлялись и весьма жестоко.

Затом потом те,кто был в этом повинен,увидев,что натворили,не могли с этим жить.

Александров не мог пережить очередную годовщину Чернобыля,

а академик Легасов, который возглавлял то самое ОтЯР,и на котором в полной мере лежит вина за то,

что И.Ф.Жежерун не послушали,не дали работать,покончил с собой,

не вынеся мук совести.

Об этом мне написала дочь ученого.

https://pravoslavie.ru/142990.html

Отредактировано Ярослава (2025-04-26 17:06:08)

Поделиться392025-09-09 09:12:17

«КОЛЬ ЦАРЬ БОГА ЗНАЕТ, БОГ И ЦАРЯ, И НАРОД ЗНАЕТ»

+++

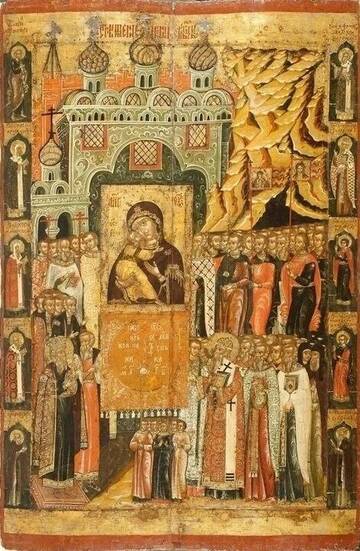

Историк и искренний чтитель Благоверного Царя Иоанна Васильевича Грозного Сергей Владимирович Фомин пишет: «Трижды в год Церковь Русская празднует Владимiрскому Образу, в благодарность за троекратное поможение Богородицы избавиться Отечеству нашему от лютых врагов:

26 августа – в память об избавлении от нашествия Темир-Аксака в 1395 году;

23 июня – в память избавления от Ордынского царя Ахмата в 1480 году;

21 мая – в память избавления от крымских, ногайских и казанских татар под предводительством Казанского царя Махмет-Гирея в 1521 году.

+++

Установлению первого праздника – 26 августа /8 сентября предшествовало вторжение в Русские пределы в 1395 г. с Востока полчищ Тамерлана (Тимура или Темир-Аксака). Само имя сего завоевателя, прозванного «железным хромцом», наводило страх на жителей многих стран на Востоке и Западе. И вот воины Тамерлана вступили на Русскую Землю. Пал Елец. Князь Елецкий пленен. Многие христиане убиты. Впереди берега Дона... Русский Великий Князь Василий Димитриевич, спешно собрав войско, выступил к Коломне. Встал на берегах Оки.

+++

Шел Успенский пост. Князь отписал из Коломны в Москву Митрополиту Киприану. Просил все Московское Княжество взять на себя подвиг покаяния и молитвы. Народ весь день толпился в Храмах. Священники непрестанно совершали молебны. Гудели колокола. Митрополит, почти не выходивший из Храма, молился за вышедших на брань с врагом за Веру Православную, Великого Князя и Отечество. Другое письмо с берегов Оки ушло во Владимiр. Было велено поднимать Чудотворную Икону Девы Богородицы и идти к Москве.

===

На десятый день шедшие в Крестном ходу увидели стены Первопрестольной. Весь город вышел встречать Матушку-Заступницу. По обеим сторонам дороги преклоняли колени и стар и млад. Молились с усердием, взывали со слезами: «Матерь Божия! Спаси Землю Русскую!» Так и несли Ее через весь город и водворили в Успенском соборе – Доме Пресвятой Богородицы. И чудо, на которое уповали, о котором просили, свершилось. В тот самый день, когда Крестный ход дошел до Москвы; в тот самый час, когда москвичи, плача, валились в придорожную пыль, моля Матерь Божию о заступлении, – случилось невероятное. Тамерлан, дремавший в своем шатре, увидел в несказанном сиянии Величественную Жену, окруженную тьмами молниеобразных воинов, грозно устремившихся на «железного хромца». Она повелела Тамерлану оставить пределы Руси.

+++ [

К изумлению не только русских, но и самих татар, завоеватель, без видимых причин, велел повернуть на юг и ушел восвояси. Безкровное избавление от вражеского нашествия приравнивалось современниками к Куликовской битве, а Великий Князь Василий Димитриевич прославлялся, как военачальник, наряду с Его отцом, Св. Благоверным Великим Князем Димитрием Донским. «...Ради добродетельнаго жития Великого Князя Василия Димитриевича, – говорится в одной древней грамоте, – Бог прослави Его, а Русскую Православную землю помилова от нахождения безбожнаго Темира-Аксака, пришествием Чудотворнаго Образа Пречистыя Своея Матери, егоже богогласный Лука написа.

+++

Недаром говорит народная мудрость: «Коль Царь Бога знает, Бог и Царя и народ знает». С тех пор Владимiрская Икона Божией Матери пребывала в Москве в Успенском соборе Кремля, а на месте встречи Ее москвичами воздвигли Сретенский мужской монастырь. Вскоре после события был установлен праздник Сретения Владимiрской Иконы. «...Киприан Митрополит, – читаем в Софийской 1й летописи, – с Великим Князем Василием Димитриевичем совет сицев совещают, и вскоре повелеша на том месте церковь поставити, идеже сретоша чюдотворную икону святыя Богородица, на воспоминание бывшаго ея чюдеси; и устроена же бысть церкви та во имя Святыя Богородица честнаго Ея Сретения, и оттоле уставися праздник месяца августа двадцать шесть»].

Источник: https://sergey-v-fomin.livejournal.com/859798.html (https://vk.com/away.php?to=https://sergey-v-fomin.livejournal.com/859798.html&utf=1)

===

Поделиться402025-09-09 16:53:51

9 сентября 1790 г. — победа русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турками в сражении у мыса Тендра.

В ходе двухдневного морского сражения у о. Тендра в 1790 г. 10 линейных кораблей, 6 фрегатов, 20 вспомогательных судов (всего 826 орудий) контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова атаковали стоящий на якорях турецкий флот капудан - паши Хусейна (14 линейных кораблей, 8 фрегатов и 23 мелких судна, всего 1400 орудий). После 1,5-часового сражения турки вышли из боя. На следующий день русская эскадра преследовала турок, бегущих к Босфору. Захвачен в плен линейный корабль «Мелеки - Бохри», несколько кораблей уничтожено. Обеспечен переход русской гребной флотилии в Дунай и ее участие во взятии совместно с войсками А.В. Суворова ряда крепостей, в том числе Измаила.

Русские потеряли 46 человек, турки - 5500.

Контр-адмирал Ф.Ф. Ушаков

был назначен командующим Черноморским флотом 14 марта 1790 г. (даты указаны по старому стилю). Он понимал, что использование строгих канонов морского боя кораблями в линии баталии - требования т. н. линейной тактики, общепринятой в то время на всех флотах мира, уже устарело. Было необходимо искать новую тактику. Основные ее начала, выработанные Ушаковым, отрицали слепое подчинение линии баталии. Флотоводец, по его мнению, в начале сражения должен был сосредоточить усилия на самой слабой части его строя. У турок таковой был флагманский корабль, с поражением которого строй турецких кораблей рассыпался, они обращались в бегство. Ушаков считал, что в бою нужен сильный резерв из подвижных кораблей (фрегатов). Во время сражения флотоводец не должен упускать выгодных для себя положений («полезных случаев» - колебания, замешательства, ошибок неприятеля) и пользоваться ими для успешных действий, командиры судов не должны были упускать «полезных случаев». Им представлялась доля самостоятельности.

Первые результаты новая тактика дала 8 июля в сражении у Керченского пролива, где, несмотря на численное превосходство, турецкий флот потерпел поражение. План захвата турецким десантом Крыма был сорван. Но морская мощь Османской империи не была полностью подорвана.

В начале августа, разбросанный по всему морю турецкий флот начал собираться в единую эскадру возле устья Днепровского лимана в 10 милях от берега. Командующий турецким флотом капуда-паша (адмирал) Гусейн (Хусейн) жаждал реванша за поражение у Керченского пролива. В помощь ему турецкий султан Селим III направил опытного младшего флагмана - Сеида-бея.

К скорейшему устранению опасности с моря Ушакова побуждала обстановка на сухопутном направлении. Русские войска, наступавшие в направлении устья Дуная, нуждались в поддержке с моря и рассчитывали на содействие флота. Но выходить в море Ушаков не спешил, поскольку, завязав бой с одним из соединений турецкого флота, он рисковал подвергнуть Севастополь опасности нападения других отрядов. Он ждал сосредоточения всех сил турецкого флота для генерального сражения.

Утром 21 августа основная часть турецкого флота (45 судов) перешла к месту якорной стоянки между Хаджи-беем (Одесса) и мысом Тендра. Гусейн-паша полагал, что русская эскадра не успела оправиться от предыдущего сражения и в ближайшее время ожидать ее выхода из Севастополя не следует. Но русские, быстро устранили повреждения кораблей, и Ушаков 25 августа вывел их в море.

На рассвете 28 августа 1790 г. - русская эскадра Ушакова внезапно появилась в районе стоянки турецкого флота у Тендры. Она уступала противнику: 10 линейных кораблей (только 5 больших), 6 фрегатов, 1 бомбардирский корабль и 20 вспомогательных судов против 14 больших линейных кораблей, 8 фрегатов и 23 вспомогательных судна. На стороне русских были внезапность и выгодное положение относительно направления ветра. Турки, не ожидавшие нападения, в спешке стали рубить якорные канаты и отходить к устью Дуная.

Ушаков приказал «нести все паруса». Передовые турецкие суда успели удалиться на значительное расстояние, но стремительный маневр русской эскадры угрожал отрезать другие их корабли.

Усилиями капудан-паши и Сеид - бея туркам удалось побороть замешательство и организовать сопротивление. Чтобы прикрыть свой арьергард, турецкий командующий повернул на правый галс и спешно начал выстраивать суда в кильватерную колонну для боя на встречном курсе. А русские корабли, совершив сложный маневр, легли на параллельный неприятельскому флоту курс.

Используя оправдавший себя в Керченском сражении тактический прием, Ушаков вывел из линии три фрегата «Иоан Воинственник», «Иероним» и «Покров Богородицы» - для обеспечения маневренного резерва на случай перемены ветра и возможного изменения направления атаки противника.

В 15 часов, подойдя на дистанцию картечного выстрела, русские корабли открыли огонь. Основной удар их главных сил был направлен на турецкий авангард, где находились турецкие флагманские корабли. Флагманский корабль Ушакова «Рождество Христово» вел бой сразу с тремя кораблями, заставив их выйти из линии.

После двух часов жестокой дуэли остальные турецкие корабли, не выдержав огня, стали отворачивать под ветер и в беспорядке выходить из боя. Но во время поворота на них обрушился ряд мощных залпов, приведших к большим разрушениям. Особенно пострадали два флагманских турецких корабля, находившиеся против «Рождества Христова» и «Преображения Господня». Замешательство турок возрастало. Ушаков продолжал погоню за кораблем младшего флагмана. 3 турецких корабля были отрезаны от основных сил, но наступление ночи спасло турецкий флот. Корабли эскадры Ушакова стали на якорь для исправления повреждений.

Увидев на рассвете 29 августа стоявший невдалеке турецкий флот, Ушаков приказал немедленно сниматься с якоря и атаковать его. Турки, не успев оправиться от недавнего боя, решили спастись бегством. Преследуя их, русская эскадра принудила к сдаче 66-пушечный корабль «Мелехи Бахри» и 74-пушечный корабль младшего турецкого флагмана «Капудание», который к моменту сдачи горел и взорвался. Спаслись и были взяты в плен 20 чел., в том числе адмирал Сеид - бей. На пути к Босфору из-за повреждений затонули еще один 74-пушечный корабль и несколько мелких судов. Кроме того, противник потерял еще два небольших судна и севшую на мель плавучую батарею.

В донесениях султану турецкие флагманы писали, что число убитых и раненых «простирается» до 5500 чел. Русские потеряли убитыми и ранеными 46 чел.

Победа Черноморского флота при Тендре была полной, внесла весомый вклад в исход войны, позволила очистить северо - западную часть Черного моря от кораблей противника и открыла свободный выход кораблям Лиманской флотилии в море. В результате при содействии вошедшей в Дунай русской флотилии российские войска взяли крепости Килия, Тульча, Исакчи и, наконец, Измаил.

Тендра вписана в историю мирового военно-морского искусства. Адмирал Ушаков стал одним из первых российских флагманов, признанных Европой, и новатором маневренной тактики морского боя, которая оправдала себя в сражении, привела к уничтожению господства Турции на Черном море и утвердила положение России на его берегах.

Сергей Ташлыков, кандидат исторических наук, доцент; Николай Роянов, кандидат военных наук, профессор

Контр-адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков был награждён орденом Св. Георгия 2-го класса. Также были награждены капитан генерал-майорского ранга Г. К. Голенкин — орденом Св. Георгия III степени, капитан 1-го ранга Н. П. Кумани — золотой шпагой с надписью «За храбрость», капитаны 1-го ранга К. А. Шапилов, Р. Р. Вильсон, Ф. Я. Заостровский, Н. Л. Языков, М. И. Обольянинов, М. М. Ельчанинов, Ф. В. Поскочин, капитан 2-го ранга П. А. Данилов, генеральс - адъютант М. Л. Львов — орденами Св. Георгия IV степени, капитан-лейтенант А. А. Сорокин — орденом Св. Владимира IV степени.

11 сентября является Днём воинской славы России в честь победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра.

Поделиться412025-09-18 11:45:32

17 сентября в 1911 г. состоялось прославление святителя Иоасафа Белгородского, инициатором которого был Император Николай II.

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА БЕЛГОРОДСКОГО НА ОБРЕТЕНИИ ЕГО МОЩЕЙ

В 1911 ГОДУ

«Тогда я учился в Санкт-Петербургской Духовной академии.

Знаний у меня было много, а веры настоящей не было.

На торжества по случаю открытия мощей святителя Иоасафа

я ехал с неохотой и думал об огромном скоплении народа, жаждущего чуда.

Какие могут быть чудеса в наше время?

Приехал – и зашевелилось что-то внутри: такое увидел...

Со всей Руси съехались больные, калеки – столько страданий и боли, что трудно смотреть.

И ещё: всеобщее ожидание чего-то чудесного поневоле передавалось и мне,

несмотря на моё скептическое отношение к предстоящему.

Наконец прибыл Император [Николай 2-й] с Семьёй и было назначено торжество.

На торжествах я уже стоял с глубоким волнением: не верил и всё же ждал чего-то.

Трудно нам сейчас представить себе это зрелище: тысячи и тысячи больных,

скрюченных, бесноватых, слепых, калек лежали, стояли по обеим сторонам пути,

по которому должны были пронести мощи святителя.

Особое моё внимание привлёк один скрюченный: на него нельзя было смотреть без содрогания.

Все части тела срослись – какой-то клубок из мяса и костей на земле.

Я ждал: что же может произойти с этим человеком? Что ему может помочь?

И вот вынесли гроб с мощами святителя Иоасафа. Такого я никогда не видел и вряд ли увижу

– почти все больные, стоящие и лежащие вдоль дороги, исцелялись: слепые прозревали, глухие слышали,

немые начинали говорить, кричать и прыгать от радости, у калек выпрямлялись больные члены.

С трепетом, ужасом и благоговением смотрел я на всё происходящее – и не выпускал из виду

того скрюченного. Когда гроб с мощами поравнялся с ним, он раздвинул руки – раздался

страшный хруст костей, будто что-то разрывалось и ломалось внутри него,

и он стал выпрямляться с усилием – и встал на ноги. Какое потрясение было для меня!

Я подбежал к нему со слезами, потом схватил какого-то журналиста за руку, просил записать...»

В Петербург я вернулся другим человеком – верующим.

Архимандрит Досифей

Поделиться422025-09-21 09:18:10

☦️ 21 сентября, на Рождество Владычицы Пресвятой Богородицы - день великой сечи и великой Победы на Куликовом поле.

Преподобный Сергий благословил на Куликовскую битву князя Димитрия Донского, послав ему в помощь двух своих монахов - Пересвета и Ослябю.

Всё по-прежнему. Снова из тёмных рядов огромного множества врагов на нас выехал Челубей, но вновь против него выйдет святой инок Пересвет. "Теперь наш час настал..." Поколения предков вновь смотрят на нас.

«На Куликово поле пошли рати москвичей, владимирцев, суздальцев, а вернулась рать русских… Осознание русскими себя как целостности – 8 (21) сентября 1380 года» (Лев Гумилев)

Поделиться432025-09-21 12:48:59

☦️ 21 сентября, на Рождество Владычицы Пресвятой Богородицы - день великой сечи и великой Победы на Куликовом поле.

https://upforme.ru/uploads/0017/a0/a2/202/t843043.jpgПреподобный Сергий благословил на Куликовскую битву князя Димитрия Донского, послав ему в помощь двух своих монахов - Пересвета и Ослябю.

Всё по-прежнему. Снова из тёмных рядов огромного множества врагов на нас выехал Челубей, но вновь против него выйдет святой инок Пересвет. "Теперь наш час настал..." Поколения предков вновь смотрят на нас.

«На Куликово поле пошли рати москвичей, владимирцев, суздальцев, а вернулась рать русских… Осознание русскими себя как целостности – 8 (21) сентября 1380 года» (Лев Гумилев)

Всё бы ничего, но на иконе «Сергий Радонежский с житиями» в самом низу изображена Куликовская битва, и это изображение заставляет о многом задуматься...

Например, с двух противоборствующих сторон можно увидеть стяги со Спасом нерукотворным...

А также археологи до сих пор не нашли доказательств массового побоища на Куликовом поле.

И это - только навскидку...

Что-то мы с вами до сих пор, по прошествии многих веков, о истории Руси не знаем...

Поделиться442025-10-06 10:46:36

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. (Мф.5:10)

34 ГОДА НАЗАД, 6 ОКТЯБРЯ 1991 ГОДА, ВО ВРЕМЯ КОНЦЕРТА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БЫЛ УБИТ РУССКИЙ ПАТРИОТ, ПОЭТ И КОМПОЗИТОР ИГОРЬ ТАЛЬКОВ

Правдивый Игорь был нетерпим для врагов и не находил для себя спокойного места на земле, среди дурных и порочных идей совершенно чуждых русскому духу.

Песни Игоря призывают всех нас к покаянию за грехи революции, к народному единению, которое так необходимо растерзанной на клочки РОССИИ.

Его творчество, как выразился сам музыкант, есть "кратчайший путь к сердцу и уму человека".

Эти слова оказались пророческими и для него самого.

Жизненный путь его был недолгим. Но плоды его самоотверженной любви к простому, обманутому русскому люду, к истерзанному Отечеству дошли до умов и сердец многих.

Пусть и эти строчки песни Игоря Талькова станут пророческими для всех нас:

"Я пророчить не берусь,

Но точно знаю, что вернусь

Пусть даже через сто веков

В страну не дураков, а — гениев.

И, поверженный в бою,

Я ВОСКРЕСНУ — И СПОЮ

На первом ДНЕ РОЖДЕНИЯ СТРАНЫ,

вернувшейся с войны...".

Упокой, Господи, душу приснопамятного раба Твоего Игоря, прости ему всякое согрешение вольное же и невольное

и даруй ему Царствие Твое Небесное, и сотвори ему вечную память.

Аминь.

Поделиться452025-10-06 12:30:39

"Я пророчить не берусь,

точно знаю, что вернусь

Пусть даже через сто веков

В страну не дураков, а — гениев.

И, поверженный в бою,

Я ВОСКРЕСНУ — И СПОЮ

На первом ДНЕ РОЖДЕНИЯ СТРАНЫ,

вернувшейся с войны...".

Так и будет!

Слово Божие это подтверждает в толковании святого праведного Иоанна Крондштадского:

"Кончина сего мира будет собственно не уничтожением, а только обновлением Земли /Апок. XXI/.

Никто из невоздержанных и нетрезвых не будет жить на ней, но обновленные силы ее будут вечно служить для обновленной твари при новых условиях жизни."

Источник: Святые отцы о форме Земли. Плоская Земля или круглая?

Ведь святые постоянно посещают Землю в духе.

Отредактировано +++ (2025-10-06 12:43:05)